En la vastedad de la estepa rusa, con un diario en la mano, Alexander Gromeko, que había criado al doctor Yuri Zhivago, le dice: “Han fusilado a los zares… ¡Y a toda la familia! ¡Es una salvajada”. Y Zhivago le contesta: “No, quieren mostrar que ya no hay vuelta atrás”. Gromeko era interpretado por el gran actor Ralph Richardson, y el atormentado Zhivago estaba metido en la piel de Omar Sharif en la gran película de David Lean “Doctor Zhivago”, basada en la novela de Boris Pasternak. La peli es de 1965 y la novela de 1957.

Por infobae.com

Pasternak sabía lo que escribía. Al año siguiente de publicada su novela en Italia, ganó el Nobel de Literatura y Nikita Khruschev le prohibió ir a recibirlo porque pensaba, con razón, que el novelista tenía buenos contactos con Estados Unidos. Por las dudas, la novela no se publicó en la URSS hasta 1988. La matanza que borró casi del mapa a los zares y a la dinastía Romanov fue siempre una cuestión de Estado en la vieja Unión Soviética: demasiadas manos sucias en aquella salvajada que cambió la historia, y a la que no fueron ajenas ni Vladimir Lenin, ni José Stalin ni León Trotski. Una orgía de sangre en aquella revolución que prometía, con otras palabras, un hombre nuevo.

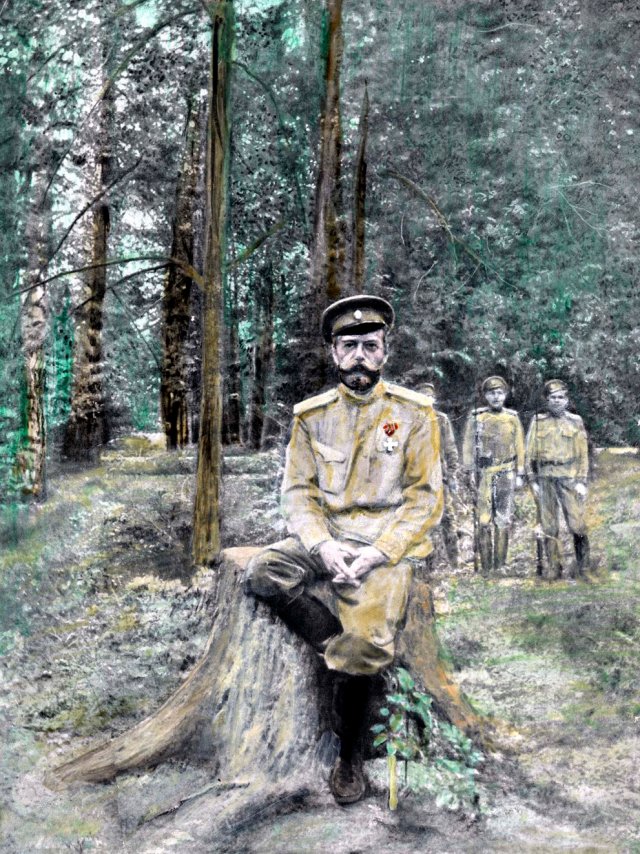

La famosa Revolución de octubre de 1917 no fue la que destronó a los zares, que el relato para reinterpretar la historia no es nuevo. El zar fue derrocado por una revolución popular en febrero de ese año: Nicolás II salió a inspeccionar sus tropas en el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, y regresó dos semanas después, convertido en un simple ciudadano, Nicolás Alexándrovich Romanov y bajo arresto domiciliario. Aquellos tormentosos meses, en los que el gobierno estuvo en manos de Alexander Kerensky, terminaron con un golpe de Estado dado por los bolcheviques, liderados por Lenin. Esa fue la “Revolución de Octubre”, un golpe de Estado. Y Rusia entró entonces en una guerra civil entre los “rojos” bolcheviques, que seguían al pie de la letra la doctrina de Carlos Marx que luego adaptaron a su antojo, y los “blancos”, una coalición amplísima compuesta por conservadores y liberales, favorables a la monarquía, ligados a la Iglesia Ortodoxa Rusa, más socialistas democráticos, socialistas revolucionarios y “mencheviques”, opuestos con furia a los comunistas.

En ese caldo de cultivo fue asesinada la familia real. Encarcelada en Ekaterimburgo, bajo la responsabilidad del “Soviet de los Urales”, y alojada en la legendaria “Casa Ipatiev”, también llamada con innegable simbolismo “Casa del propósito especial”, Nicolás, su mujer, Alejandra y sus cinco hijos, el zarevich Alexei, de trece años, y sus hijas, Olga, de 22, Tatiana de 21, María, de 19 y Anastasia de 17, vivieron sus últimos meses en un régimen cada vez más severo y con la falsa ilusión de un traslado acaso a otro país, un asilo tal vez en Inglaterra.

Alejandra era alemana. Había nacido como Alix de Hesse Darmstadt y era la nieta favorita de la reina Victoria de Inglaterra. También era portadora de hemofilia, que había transmitido a su hijo y heredero del trono. Los dramas provocados por la frágil salud del chico, dieron lugar a la aparición en la corte de un hechicero, sacerdote, libertino, borrachín y charlatán, Rasputín, que había desmoronado el prestigio de la familia real, cercada además por una guerra mundial que marchaba muy mal y una tremenda crisis social, con una economía destruida por la guerra, una inflación galopante y una creciente escasez de alimentos y una pobreza extrema a la que los zares parecían ajenos, cuando no indiferentes.

Una zarina alemana cuando Rusia estaba en guerra con ese país, no parecía lo más apropiado. Pero el zar Nicolás y el Kaiser Guillermo eran primos. Antes de la guerra se enviaban cartas que empezaban “Querido Nicky” o “Querido Willy”. Ahora, Nicky y Willy estaban enfrentados a muerte y hasta es posible que el emperador alemán haya financiado a Lenín el viaje de Zurich a San Petersburgo, su entrada a Rusia y algunos otros gastos vitales para que armara la que armó.

Los bolcheviques ya en el poder tenían tres o cuatro grandes temores sobre la suerte del zar y su familia: que pudieran huir, lo que parecía imposible; que el ejército “blanco” los rescatara de su prisión, que lo hicieran los alemanes, que una derrota en el frente o un descalabro mayor en la economía impulsaran una restauración de la monarquía. En noviembre de 1917, los comunistas habían debatido el destino del zar, sin llegar a un acuerdo. Era Lenin quien no sabía qué hacer. En su monumental obra “La Revolución Rusa”, el británico Richard Pipes revela que, en 1911, “Lenin había escrito que ‘era preciso decapitar a por lo menos un centenar de Romanov’. Una ejecución en masa como esa podría ser, con todo, arriesgada, considerando los profundos sentimientos monárquicos de la cultura del pueblo”.

Se planteó entonces la posibilidad de un juicio como el que terminó con la decapitación de Carlos I de Inglaterra en 1649, o como el que condenó a la guillotina a Luis XVI de Francia, en 1793. Trotski era partidario del juicio público al zar. La posición más dura en cambio, era la de los comunistas de Ekaterimburgo, adonde los zares llegaron por tren el 30 de abril de 1918 a las 8.40 de la mañana. Sus hijos se les unieron el 23 de mayo. En Ekaterimburgo odiaban a Nicolás, lo llamaban “Nicolás el sangriento”, por las persecuciones sufridas a manos de la policía zarista. Además, temían por sus vidas en el caso de un regreso de la monarquía. Pensaban, al igual que Robespierre cuando exigió la muerte de Luis XVI: “Si el rey no es culpable, entonces lo son quienes lo han destronado”.

La familia real confiaba en salvar sus vidas. Tal vez pensaba en un exilio dorado y en cómo financiarlo. En Tobolsk, la histórica capital de Siberia que había sido el sitio de su primera prisión, la emperatriz anotó en su diario el 10 de abril de 1918, que había “cosido las joyas a la ropa, con la ayuda de los niños”. Era verdad, la ropa interior de las muchachas y hasta del zarévich estaban llenas de joyas y diamantes, lo que sería decisivo para hacer más sangrienta su ejecución.

En Ekaterimburgo, la familia real quedó en manos de Yäkov Mijáilovich Yarovski, el jefe de la temible Checa local. Dice Pipes de él: “Un individuo siniestro, lleno de resentimiento y frustraciones, un tipo humano que por aquellos días se sentía atraído hacia los bolcheviques”. La Checa, Comisión Extraordinaria Panrusa, escudaba con un nombre rimbombante al organismo de inteligencia política y militar creado por los soviéticos en 1917 y que reemplazó a la también temida “Ojrana” zarista, aunque copió sus métodos. Tenía como misión amplísima y con poderes casi sin límites legales, “suprimir y liquidar todo acto contrarrevolucionario o desviacionista”. Era el terror. Y duró mucho, si es que terminó en la hoy Federación Rusa.

Yarovski instaló a los zares, y luego a sus hijos, en la “Casa del Propósito Especial”, que era de Nicolás Ipatiev, un ingeniero del ejército, ya retirado, convertido en un exitoso hombre de negocios. Era una edificación de dos plantas, de piedra, con lujos poco comunes para la época y el lugar, como agua corriente y luz eléctrica: tres dormitorios, un comedor, salón, recepción, cocina, baño y aseo en la planta superior. La planta inferior estaba casi vacía, había un sótano y varias dependencias anexas, una de ellas usada para guardar las pertenencias de la familia real, que ya no dejaría esa casa con vida.

Yarovski la convirtió en una prisión de alta seguridad, levantó unas empalizadas de madera que impedían la comunicación con el exterior y el 15 de mayo hizo cubrir las ventanas con pintura blanca. Cuando llegaron los cinco hijos del zar, las muchachas llevaban ocho kilos de piedras preciosas en sus corsés. La Checa hizo su trabajo de inmediato: arrestó a cuatro personas al servicio de la pareja real: el príncipe Iliá Tatíschev, asistente de Nicolás, a A. Vólkov, ayuda de cámara de la emperatriz, a la princesa Anastasia Gendrikova, su dama de honor y a Catalina Schneider, lectora de la Corte. Todos fueron a parar a la prisión local y serían ejecutados, algo que la familia real no supo nunca.

La rutina de la casa prisión indicaba que los zares y sus hijos se levantaban a las nueve, tomaban el té a las diez, el almuerzo se servía a la una, el té de la tarde a las siete y la cena a las nueve. Todos se iban a dormir a las once. Salvo en el caso de las comidas, los prisioneros permanecían en sus habitaciones. El zar cayó en la depresión, empezó a dejar de lado su diario personal y sólo gozaba de los paseos por el jardín con su pequeño hijo, lo único que lo apartaba de la monotonía. No les estaba permitido ir a la iglesia, pero los sábados un sacerdote celebraba misa en una capilla improvisada en el salón, bajo la mirada de los guardias. Nicolás leyó en esos días, por primera vez, “Guerra y Paz”, de Tolstoi.

La decisión de asesinar a la familia real se tomó el 2 de julio, después de que Lenin autorizara a la Checa a que ejecutara a todos los Romanov que había en la zona con el pretexto de una “fuga” inventada. La familia real había recibido unos mensajes secretos, escondidos en las tapas de corcho de los frascos de especies y mermeladas que les acercaba, supuestamente, unas monjas del cercano convento de Novotijvinski: esas notas hablaban de un inminente rescate. Todo era parte de un engaño urdido por Yarovski y su Checa. Convencido de una eventual liberación, el 13 de julio, el zar anotó en su diario: “No tenemos noticias del exterior”.

El 15 de julio Yarovski fue visto en los bosques del norte de la ciudad: buscaba un sitio para quemar y enterrar los cadáveres, hasta que encontró el pozo abandonado de una mina de oro en una zona conocida como “Cuatro Hermanos”, cerca del poblado de Koptyaki y donde hoy, en recuerdo de los Romanov, se alza el monasterio y templo de Ganina Yama, punto de enormes manifestaciones anuales de fervor hacia los Romanov.

La noche del 16 de julio fue también rutinaria para la familia real. La zarina Alejandra hizo su última anotación en su diario a las once de la noche, antes de retirarse a su cuarto. Horas antes, a las seis, Yurovski, el jefe de la Checa, tuvo el único gesto de piedad del día: fue a buscar al aprendiz de cocinero, un chico llamado Leonid Sedniev y le pidió que se marchara de la casa. Para justificar su ausencia ante los Romanov, porque Leonid era compañero de juegos del zarévich Alexei, Yurovski les dijo que el muchacho debía reunirse con su tío Iván Sedniev, miembro de la corte. No era verdad, Iván Sedniev había sido ejecutado por la Checa semanas atrás.

A las diez de la noche, Yurovski le dijo al capitán de la guardia, Pavel Medvédev que informara a sus hombres que los Romanov iban a ser ejecutados esa noche y que no se alarmaran si escuchaban disparos. El Soviet de los Urales ya había enviado a Moscú un telegrama dirigido a Lenin en el que le informaba de su decisión de matar a los prisioneros.

A la una y media de la mañana del 17 de julio Yurovski despertó a Yevgueni Botkin, médico de la familia real, y le pidió que despertara a todos porque iban a conducirlos a un sótano: había disturbios en la ciudad, mintió, y querían llevar a los Romanov a un lugar seguro. Nadie sospechó nada. Los prisioneros bajaron al sótano: el zar, con el zarévich en brazos, ambos vestidos con camisa y gorra militar, la zarina y sus cuatro hijas, la princesa Anastasia con Jemmy, su perro spaniel; el doctor Borkin seguido del ayuda de cámara Alexei Trup, el cocinero Ivan Jaritónov y de la dama de honor de la zarina, Anna Demidova, que llevaba consigo dos almohadas, una de ellas ocultaba una caja metálica con joyas.

El sótano, de cinco por seis metros, era un callejón sin salida: estaba desamoblado, una ventana en forma de medialuna que daba a la calle estaba cerrada por barrotes, a la única puerta de entrada se le oponía otra, que deba a un cuarto de almacenamiento, pero que estaba clausurada. La zarina pidió algunas sillas y Yurovski hizo que llevaran dos: en una se sentó el zar con su hijo en brazos. Alejandra se sentó en la otra. El resto permaneció de pie. Yurovski salió del cuarto y regresó minutos después, con diez hombres armados. En su relato del crimen, hecho en 1934, Yurovski reveló:

“Cuando el destacamento hubo entrado, dije a los Romanov que, dado que sus parientes proseguían con su ofensiva contra la Rusia soviética, el Comité Ejecutivo del Soviet de los Urales había tomado la decisión de fusilarlos. Nicolás dio la espalda al destacamento y se colocó de cara a su familia. Entonces, como recogido sobre sí mismo, se dio la vuelta y preguntó: ‘¿Qué? ¿Qué?’ Rápidamente repetí lo que acababa de decir y ordené al destacamento que se preparara. A sus integrantes se les había dicho previamente a quién dispararle y que apuntaran directamente al corazón para evitar el exceso de sangre y para terminar rápido. Los demás exclamaron algunas incoherencias. Todo esto duró unos pocos segundos. Después comenzó el tiroteo, que duró dos o tres minutos. Yo maté a Nicolás en el acto”.

Era una versión edulcorada de la matanza. Los guardias dispararon a su antojo, vaciaron el cargador de sus pistolas, las balas no dieron todas en los blancos y rebotaron en paredes y en el suelo; también se desviaron en las joyas y piedras preciosas que los hijos del zar y la zarina llevaban cosidas a sus ropas; Piotr Ermakov, un comisario militar, mató a la zarina Alejandra que había empezado a persignarse, con un balazo en la cabeza, Luego le disparó a María Romanov que intentó correr hacia la puerta. En medio del caos, del humo y del olor acre de la pólvora, cuando cesaron los disparos seis de las víctimas seguían vivas: el zarevich Alexis, tres de las hijas del zar, Demidova y el doctor Borkin. Yurovski remató al zarévich de dos disparos en la cabeza. Demidova se defendió y defendió también la caja metálica con las joyas, pero fue matada por las bayonetas de los guardias. También atacaron a bayonetazos a las restantes hijas del zar: “Las bayonetas no entraban en los corsés”, dijo luego Yurovski en referencia a las piedras preciosas que habían resistido los balazos y hasta el filo de los sables. La matanza duró unos veinte minutos y no los dos o tres que evocaba el asesino.

El único sobreviviente de la familia real fue Joy, el spaniel negro del zarévich. Fue rescatado por un oficial británico de la Fuerza de Intervención Aliada y vivió sus últimos años en Windsor, Berkshire, Reino Unido.

La Checa de Ekaterimburgo cargó los cadáveres en un camión y los condujo hasta el bosque cercano y al borde de la mina de oro abandonada. Entre las seis y las siete de la mañana Yurovski ordenó que el destacamento desnudara y quemara los cadáveres. Rescataron unos ocho kilos de diamantes que, según el relato oficial, fueron guardados en bolsas. Los indicios del sitio donde habían sido arrojados los cadáveres quedaron a flor de tierra: entre ellos, el cadáver del perrito Jenny, que los verdugos no se dignaron quemar, un diamante de diez quilates, regalo de Nicolás a Alejandra y que los asesinos olvidaron o dejaron caer por accidente sobre el pasto, al igual que la Cruz de Ulm del emperador.

De modo que hubo un segundo enterramiento. Yurovski regresó en la noche del 18 a Cuatro Hermanos, bautizado así por cuatro gigantescos pinos que crecieron de una sola raíz, convencido de que la profundidad de la mina de oro abandonada era escasa, unos tres metros, y de que había pozos mineros más profundos camino a Moscú. Junto a otro destacamento de la Checa, con bidones de querosén y ácido sulfúrico, hizo exhumar los cadáveres, cargarlos en un camión y encarar el camino a Moscú. Todo fue para peor. El camión se atascó en el barro y los cuerpos fueron a parar a una tumba cavada en el lodo, cerca de Porosenkov Log (Barranco de los cerditos). Tiraron sobre los cadáveres el ácido y cubrieron todo con tierra y ramas.

Yurovsky separó el cuerpo del zarévich y de una de sus hermanas para enterrarlos a unos quince metros de distancia, con la idea de desviar la atención de la otra fosa común, con el resto de los cadáveres. El cadáver de la mujer enterrada con el zarevich estaba desfigurado y Yurovski creyó que era el de Anna Demidova, la dama de honor de la zarina, pero era el la gran duquesa María, una de las hijas del zar. Los dos cuerpos fueron carbonizados en una hoguera, sus huesos fueron luego destrozados con espadas y arrojados a un pozo más pequeño. En 2007 se encontraron 44 fragmentos óseos de ambos cadáveres, que esperaron una completa identificación hasta 2007. El sitio del entierro se mantuvo en secreto hasta 1989.

En plena guerra civil, el ejército “blanco” se apoderó de Ekaterimburgo el 25 de julio, ocho días después del asesinato de los zares, y de inmediato ordenó una investigación al tribunal regional de Omsk a cargo de Nikolai Sokolov, que halló una gran cantidad de objetos de los Romanov en el sitio del primero de los entierros: huesos quemados, el maxilar superior y los anteojos del doctor Botkin, corsés, insignias, zapatos y el cadáver del perro de Anastasia. Pero no halló los cadáveres. Al año siguiente, ante la llegada a Ekaterimburgo de los bolcheviques dispuestos a retomar la ciudad, los blancos huyeron con la caja que almacenaba las reliquias recogidas por Sokolov, que se conserva hoy en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Uccle, Bélgica. Sokolov murió de un infarto en París, en 1924, sin poder completar su investigación, que se editó como un libro en francés ese mismo año y, luego, en ruso. En 1938 Stalin prohibió toda discusión, información, recuerdo, evocación y mención del asesinato de los zares y su familia, incluido el informe Sokolov. Stalin, que tenía 39 años y ya era un dirigente comunista destacado cuando la matanza de Ekaterimburgo.

En 1977 Leonid Brezhnev juzgó que la Casa Ipatieva, la del “Propósito Final”, no tenía “suficiente importancia histórica”: fue demolida a menos de un año del 60 aniversario de los asesinatos. Para entonces, el primer secretario comunista de los Urales y el encargado de hacer demoler aquella casa, escribió: “Tarde o temprano nos avergonzaremos de esta barbarie”. Era Boris Yeltsin, que sería parte activa y testigo de la caída del comunismo y de la URSS en 1991.

En mayo de 1979, un detective local, Alexander Avdonin, y un cineasta, Geli Ryabov, localizaron la tumba poco profunda cavada por Yurovski y los suyos. Rescataron tres cráneos pero no encontraron ni científico ni laboratorio que quisieran examinarlos, temerosos de lo que podrían descubrir: los volvieron a enterrar en 1980.

Fue la glasnost y la perestroika (apertura y transparencia) que llevó adelante Mikhail Gorbachev, la que impulsó a que, en abril de 1989, Ryabov revelara a The Moscow News cuál era el sitio en el que estaban enterrados los Romanov. Los restos fueron desenterrados en 1991 por unos funcionarios soviéticos desmañados, apresurados y chambones, que destruyeron el sitio y valiosas pruebas. La gran duda que persistía era cuántos cadáveres había y a quiénes pertenecían. ¿Era toda la familia real? Porque había al menos dos mujeres que decían ser Anastasia, que habían sobrevivido a los disparos, que habían vencido a la muerte, que habían vivido durante años con otro nombre y que había llegado la hora de decir la verdad. Eran todas supercherías.

Finalmente, con los análisis de ADN hechos en Londres con el aporte genético de los pocos herederos del linaje Romanov, Nicolás, Alejandra y tres de sus hijas fueron enterrados en la Capilla de Santa Catalina, en la Catedral de San Pedro y San Pablo, en San Petersburgo, acompañados por una multitud. Fue a las trece treinta del 17 de julio de 1998, al cumplirse ochenta años de sus muertes. El ataúd del zar, adornada con águilas bicéfalas y coronado por una cruz, una espada y su vaina, era de roble del Cáucaso, de apenas un metro veinte de largo. “Todos somos culpables, incluido yo mismo”, dijo el presidente de la Federación Rusa, Boris Yeltsin, aquel que se había encargado de demoler la “Casa del Propósito Final”. Junto al de Nicolás, se colocaron los ataúdes de las grandes duquesas Olga, Tatiana y Anastasia, debajo se habían depositado los féretros del cocinero Jaritónov, del ayudante de cámara Trup, de la dama de honor Demidova y el del doctor Borkin. Dejaron espacio para otros dos féretros, el de Alexis y el de María, que fueron sepultados en octubre de 2015. Los Romanov estaban juntos otra vez. Pero la dinastía que había gobernado a Rusia por 305 años, había sido liquidada en 1918.

Razón tenía el atormentado doctor Zhivago, en medio de su desesperada búsqueda de amor. Y Boris Pasternak también había tenido razón.